客户案例

在浩瀚的宇宙中,载人航天飞行不仅是科技的结晶,更是人类探索未知领域的勇气与智慧的体现。随着中国“神舟”系列飞船的成功发射与归航,越来越多的人开始关注这一航天器如何从太空安全返回地球。本文将详细解读“神舟”载人飞船的返回过程,带您走近这项伟大的航天技术。

当航天员完成在空间站的任务后,他们首先需要与留在空间站的同事进行工作交接。这一过程不仅是对任务的总结,更是对团队合作精神的体现。随后,航天员穿上专用的压力服,进入返回舱,并关闭所有舱门,准备迎接接下来的归航旅程。此时,飞船与空间站之间的联系即将切断,返回舱与空间站的对接锁会被释放,飞船开始逐渐远离空间站,踏上归途。

返回之旅的第一阶段是制动减速阶段。在这一过程中,地面控制中心会向“神舟”飞船发出指令,使其调整飞行姿态,向左偏航90度,进入横向飞行状态。这是飞船在太空中运行的最后一圈,为后续的返回做准备。

紧接着,轨道舱与返回舱以1到2米每秒的相对速度成功分离。此时,返回舱与推进舱组合体再次调整姿态,推进舱的发动机点火,开始减速,持续约180秒后,组合体成功进入返回轨道。

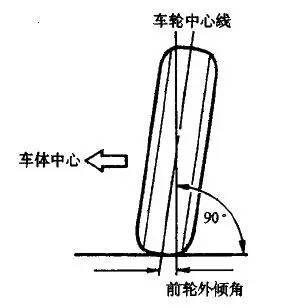

进入返回轨道后,返回舱与推进舱组合体将以无动力飞行状态自由下降。在高度降至145公里时,推进舱与返回舱分离,推进舱在大气层中烧毁,而返回舱则继续下降。此时,返回舱需要消除分离时产生的姿态干扰,确保建立正确的再入姿态角。这一角度的精准控制至关重要,通常保持在1.5度到1.7度之间。

如果再入姿态角过大,返回舱将会因过快的速度在大气层中燃烧;而如果角度过小,则可能会错过返回的机会,从而无法顺利进入大气层。返回舱在这一阶段的表现,将直接影响航天员的安全与归航的成功。

当返回舱距离地面100公里时,便开始了再入大气层的旅程。在这一过程中,返回舱将进入一个被称为“黑障”的区域。在“黑障”区,返回舱与地面失去联系,无法接收到任何信号,直到在距离地球约40公里处才重新恢复通信。这一阶段的设计,旨在保护返回舱免受外界干扰,确保飞行的安全。

在距离地面10公里时,返回舱上的静压高度控制器会通过测量大气压力,自动判断所处高度,启动回收着陆系统。返回舱首先打开伞舱盖,依次拉开引导伞、减速伞和主降落伞。减速伞将返回舱的速度从200米每秒减至60到70米每秒,随后在距离地球8公里时,主降落伞打开,将速度进一步降低至5到6米每秒。

为了确保着陆的安全,返回舱在降至约6公里时,将主降落伞与返回舱的连接方式由单点倾斜吊挂转换为两点垂直吊挂,以便更好地发挥缓冲作用。同时,返回舱会抛掉防热大底,露出底部的反推发动机。在距离地面1米左右时,反推发动机点火,使返回舱以约3米每秒的速度软着陆。

在这一系列精细的操作下,返回舱通过底部的吸能外壳、减振材料和座椅缓冲机构组成的减振系统,成功吸收着陆时的冲击力,确保航天员安全落地。

“神舟”载人飞船的返回过程是现代航天科技的结晶,展现了人类在探索宇宙过程中所积累的丰富经验与技术创新。每一次的成功归航,都是无数科研人员和工程师心血的结晶,也是对航天员勇气与专业素养的肯定。通过深入了解这一过程,我们不仅能够更好地理解航天飞行的复杂性,更能感受到科技进步带给人类的无限可能。

未来,随着航天技术的不断发展,我们有理由相信,更多的人将会踏上探索宇宙的征程,开启人类新的太空时代。返回搜狐,查看更多